Capitolo VII — Antares

Il mattino si insinuò nella stanza senza finestre come un’onda silenziosa. Le pareti si dilatarono appena, lasciando filtrare un chiarore dorato che imitava l’alba. L’aria cambiò densità, fresca e profumata di erbe, come se la montagna avesse aperto il respiro dentro le mura.

— Sei in ritardo — disse una voce calma, né maschile né femminile, che proveniva da ogni punto e da nessuno. — Il ciclo diurno è cominciato da ventisei minuti.

La ragazza aprì gli occhi e si passò una mano tra i capelli scuri.

— Lo so, Randy — mormorò, stirandosi.

Il pavimento si adattò ai suoi passi mentre si alzava, cedevole e morbido come sabbia calda. Un pannello trasparente si accese davanti a lei, riflettendo battito cardiaco, temperatura corporea, livelli di ossigeno. Dati che svanirono subito, appena lei sbuffò con fastidio.

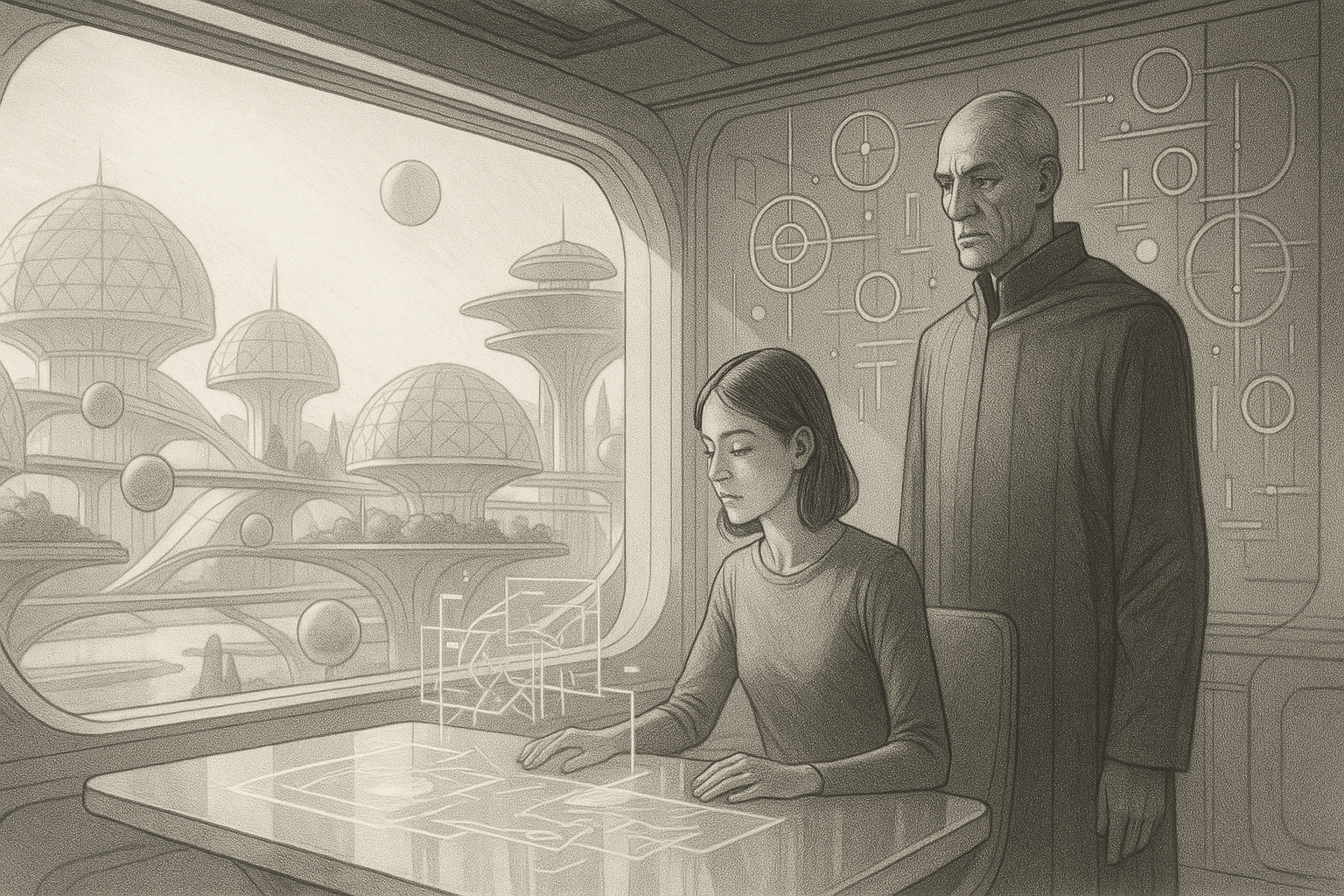

Scese nella sala principale. Il padre era già lì, seduto a un tavolo che non aveva superficie solida: sotto le sue mani fluttuavano tra simboli e mappe, linee di luce che cambiavano forma a ogni gesto.

— Hai dormito male? — chiese, senza alzare lo sguardo.

— Ho sognato di nuovo — rispose lei, sedendosi. — Sempre lo stesso sogno: campi, vento, odore di legna bruciata. Come se ci fosse un posto che conosco, ma che non ho mai visto.

Il padre sollevò gli occhi, velati di stanchezza ma accesi da un fuoco intatto.

— Forse sono memorie residue. O forse sono richiami. La mente a volte conserva o percepisce cose che non dovrebbero appartenerle.

Lei rise piano, prendendo la tazza che il tavolo le aveva modellato davanti senza che nessuno cucinasse. Il vapore saliva profumato, il gusto era quello di una bevanda perfetta per lei, calcolata al respiro.

— Sempre con le tue teorie, papà. A forza di inseguire ombre finirai per perderti.

Lui chiuse la sequenza di dati con un movimento secco e la fissò.

— O forse finirò per trovare la strada. Oggi vieni con me all’Archivio. È arrivato un frammento che devi vedere.

— Un altro dei tuoi resti? — disse lei, ironica. — Non ti basta mai rovistare nel passato?

— No. Perché il passato è l’unica cosa che ci racconta chi siamo.

La ragazza abbassò lo sguardo, turbata. Non disse altro, ma sentì un brivido correrle lungo la schiena.

Fuori, Altares brillava sotto le cupole trasparenti che lo proteggevano dalle tempeste. Linee di trasporto scorrevano nell’aria come corridoi invisibili, sollevando i viaggiatori in sfere di energia. I giardini pendevano dai grattacieli come cascate verdi, irrigati da correnti controllate di vento e luce.

Un mondo perfetto, ordinato, senza fessure.

Eppure, dentro di lei, il ricordo di campi e legna arsa continuava a crescere, come un seme che cerca ostinatamente la terra.

La ragazza si sedette al tavolo traslucido, tenendo tra le mani la tazza modellata per lei da Randy. Bevve un sorso, assaporando il calore sulla lingua, poi appoggiò il recipiente e osservò il padre.

Lui aveva i capelli ormai quasi bianchi, raccolti dietro la nuca con un gesto ordinato che tradiva la sua ossessione per l’ordine. Gli occhi, però, non avevano perso nulla della loro vivacità: si muovevano rapidi, brillanti, come se dietro ogni dettaglio vedessero un indizio. Era magro, con mani nodose che non conoscevano lavoro manuale ma portavano addosso i segni di ore infinite passate a sfogliare archivi e ologrammi.

Quando si chinava sopra le sue mappe di luce, sembrava dimenticare il mondo. A volte parlava a voce alta, come se non fosse solo, e lei si chiedeva se si accorgesse della propria solitudine.

La ragazza era diversa. Estroversa, irrequieta, incapace di stare ferma. Non poteva sopportare di restare ore intere seduta davanti a un fascio di dati come faceva lui: le bastava un attimo, e già il suo corpo chiedeva movimento. Amava camminare tra i giardini sospesi, correre lungo i corridoi di trasporto, toccare con mano la materia che cambiava forma, quasi volesse sfidarla.

Eppure, in quella diversità, i due erano legati da un filo che non si spezzava. Non c’era madre a dividerli, e questo rendeva il rapporto più intenso, a volte persino soffocante.

— Sai qual è il tuo problema, papà? — disse lei, interrompendo il silenzio.

— Ne ho parecchi. A quale ti riferisci oggi? — rispose lui, sollevando appena lo sguardo dai dati.

— Che vivi sempre tra ombre e simboli. Non ti basta mai quello che hai davanti.

Il padre si fermò, le mani sospese a mezz’aria. Poi sorrise.

— E sai qual è il tuo problema, figlia mia?

— Quale? — incalzò lei, piegando la testa di lato.

— Che tu ti fermi troppo presto. Vuoi vivere tutto in un lampo, senza chiederti cosa resta dopo.

Lei scosse la testa, ridendo.

— Allora siamo perfetti: tu troppo lento, io troppo veloce.

Non era la prima volta che avevano quel botta e risposta. Era quasi un rito. Dietro ogni parola, però, c’era affetto sincero, e una lotta silenziosa: lui voleva che lei imparasse a riflettere, lei voleva che lui imparasse a vivere.

Cresciuta senza madre, la ragazza aveva imparato a costruirsi da sola il proprio carattere. Non c’era stata nessuna figura femminile a insegnarle misura o prudenza: le mancava quel freno, e per questo si lanciava nelle cose con entusiasmo, spesso senza pensare alle conseguenze.

Il padre lo sapeva e, in fondo, l’ammirava per questo. Lui che era sempre stato misurato, metodico, a volte invidiava la sua capacità di buttarsi nelle cose a occhi chiusi. Ma non glielo diceva mai: preferiva rimproverarla con dolcezza, come se volesse proteggerla dal suo stesso ardore.

Lei, dal canto suo, amava suo padre con una fedeltà che la sorprendeva. Lo criticava, lo punzecchiava, rideva delle sue manie, ma non sopportava l’idea che potesse ammalarsi o sparire. Quando lo vedeva piegato sui documenti troppo a lungo, gli portava da bere o gli spegneva la luce con un gesto deciso, fingendo rabbia:

— Basta ombre, papà, o finirai cieco!

Lui alzava lo sguardo e la osservava come si osserva una forza della natura: con stupore e timore insieme.

Quella mattina, dopo la discussione sul sogno, rimasero a lungo in silenzio. Lei tamburellava le dita sul tavolo traslucido, facendo vibrare i simboli che vi galleggiavano dentro; lui la fissava come se stesse cercando di capire un enigma troppo complesso.

— Sogni sempre gli stessi campi? — chiese infine.

Lei annuì.

— Sempre. Campi, vento, odore di legna. A volte c’è un fiume. A volte case di legno e fumo che sale dai tetti. È… come se appartenessi a quel posto, ma non so dove sia.

Il padre socchiuse gli occhi, assorto.

— Forse la tua mente conserva immagini che non dovrebbero appunto appartenerle.

— Lo dici sempre. — Lei scosse il capo, esasperata. — Ma io non voglio spiegazioni. Voglio solo sapere se capita anche a te.

Il padre sorrise, un sorriso lento, quasi dolente.

— Io non sogno da molto tempo.

Quelle parole pesarono più di mille teorie. Lei lo guardò, e per la prima volta gli parve un uomo fragile, non il ricercatore instancabile che sfidava i secoli.

— Allora sogno anche per te — disse piano, e tornò a sorseggiare la sua bevanda.

Il loro rapporto era fatto così: contraddizioni, battute, silenzi improvvisi. Si amavano profondamente, ma la loro unione era anche un campo di battaglia, un continuo sfidarsi. Nessuno dei due vinceva mai del tutto.

E forse era proprio questo a renderli più vicini: due metà opposte, che solo insieme trovavano equilibrio.

Si chiamava Elara, ma i suoi amici preferivano abbreviare, tagliare il suono con un nomignolo che a lei non dispiaceva, Eli. Non era il tipo da offendersi facilmente: prendeva la vita a spallate, con leggerezza e una sfacciataggine che spesso faceva arrossire chi le stava intorno.

Aveva la bellezza dei corpi che non conoscono il riposo: capelli neri tagliati appena sotto le spalle, lisci come lame, e occhi scuri, vivissimi, che non sapevano restare fermi. Ogni volta che parlava, il suo viso si animava in cento espressioni diverse, come se le parole da sole non bastassero a contenere il vortice che le scorreva dentro.

Non riusciva mai a stare ferma. Da bambina smontava i piccoli moduli domestici per vedere cosa ci fosse dentro; da ragazza saltava i percorsi di trasporto per correre lungo i giardini sospesi, suscitando l’ira di Randy che la richiamava con voce neutra ma inflessibile. Una volta era riuscita a staccare per un attimo il sistema di climatizzazione della loro abitazione, solo per vedere come fosse l’aria “nuda”: se ne era pentita subito, tossendo e ridendo insieme, mentre il padre la rimproverava con voce stanca.

Era generosa, pronta a buttarsi per chiunque. Ma spesso la sua generosità era anche imprudenza. Non pensava alle conseguenze: agiva, e solo dopo si chiedeva se avesse fatto bene. Questo la portava a litigare con il padre, che invece ponderava ogni passo. Eppure, era proprio questa diversità a renderli complementari.

Lei cercava movimento. Ma non un movimento qualunque: voleva che ogni giorno fosse diverso dal precedente, che il mondo la sorprendesse. Per questo i sogni la turbavano tanto: erano l’unica cosa costante, ripetitiva, e a volte più intensa della realtà stessa.

Quando restava sola, e Randy taceva per lasciarle spazio, si sdraiava sul pavimento che si adattava al suo corpo e fissava il soffitto bianco, lasciando che le pareti modulassero per lei una finta luce di tramonto.

In quei momenti si chiedeva chi fosse davvero. Non le bastava essere “la figlia di un ricercatore”. Non le bastava il ruolo che il suo mondo sembrava aver già scritto per lei: crescere, scegliere un ambito, farsi strada in una delle Corporazioni. Sentiva che qualcosa la attendeva altrove, ma non sapeva cosa né dove.

A volte si guardava le mani, snelle, forti, e immaginava di sporcarle di terra, o di calli, come quelle dei contadini che aveva visto nei frammenti olografici del padre. Le sembravano mani più vere, più vicine alla vita che lei inseguiva.

Eppure, era anche orgogliosa della sua epoca, della sua tecnologia. Non voleva rinnegarla: voleva solo che fosse meno asettica, meno perfetta. Voleva che il mondo avesse delle crepe.

Un tratto che nessuno avrebbe mai sospettato di lei era la paura del silenzio. Non lo diceva a nessuno, ma i momenti in cui Randy spegneva la voce e la casa restava muta la gettavano in un’ansia sottile. Il silenzio le sembrava troppo grande, come se potesse inghiottirla. Per questo parlava tanto: riempiva i vuoti con parole, con risate, con gesti.

E per questo, probabilmente, amava così tanto il padre. Perché lui, con i suoi silenzi, le dava la misura della profondità. Perché al suo fianco poteva ridere e protestare senza mai sentirsi sola.

Così era lei: fuoco e vento insieme, pronta a spegnersi in un attimo e a riaccendersi al successivo. Il mondo di Altares, con le sue regole precise, le stava stretto. Eppure, nonostante la sua insofferenza, non avrebbe mai ammesso ad alta voce quanto fosse fragile, quanta paura avesse di restare senza appigli.

Era questo intreccio di forza e debolezza, di gioia e inquietudine, che la rendeva diversa. Che la preparava, senza che lo sapesse, a un destino che avrebbe travolto non solo lei, ma i mondi stessi in cui l’umanità aveva trovato rifugio.

— Allora, oggi vieni con me all’Archivio? Quel frammento lo devi vedere — aveva detto il padre, ancora chino sulle sue mappe di luce.

Elara lo fissò, stringendo la tazza tra le mani. La bevanda emanava un vapore profumato che le scaldava le labbra, ma il suo pensiero correva già altrove. Dentro di sé sapeva che avrebbe dovuto acconsentire: era il suo modo di rispettarlo, di mostrargli che condivideva la sua sete di sapere. Eppure, quel giorno non voleva farsi inghiottire dai corridoi muti dell’Archivio, dove le pareti trasudavano ombre e il tempo sembrava non passare mai.

— Non oggi, papà. Ho promesso agli altri di raggiungerli.

La frase cadde nel silenzio. Il padre alzò lo sguardo: due occhi grigi, cerchiati di rughe sottili, che la scrutavano con la stessa intensità con cui scrutava i suoi documenti. Non c’era rimprovero nella sua voce, solo una nota più bassa, come un’eco:

— La società ti reclama più di quanto non faccia la memoria.

Elara si chinò a baciarlo sulla guancia, con un gesto rapido, come se volesse spezzare il gelo che si stava formando.

— La memoria può aspettare.

Lui non rispose. Tornò a chinarsi sulle mappe, ma i suoi movimenti erano più lenti, meno sicuri. Elara lo guardò ancora un istante: un uomo che portava il peso di secoli dimenticati sulle spalle, e che avrebbe voluto condividerlo con lei. Sentì un piccolo nodo stringerle la gola, ma lo scacciò. Rise piano, per se stessa, e uscì.

Giornata

Altares la accolse con un brivido di luce.

Le cupole della città modulavano i colori del cielo, tingendolo di un azzurro uniforme, privo di nubi. Sotto, la vita pulsava come un organismo vasto e instancabile. Linee di trasporto invisibili correvano sopra le strade: bastava salirvi e lasciarsi avvolgere dalla sfera protettiva, e il percorso si tracciava da sé, seguendo il pensiero.

Elara vi saltò sopra con la leggerezza di chi lo fa ogni giorno. La sfera trasparente si chiuse intorno a lei, proteggendola dal vento. Una lieve vibrazione percorse i suoi piedi, e poi il mondo cominciò a scorrere sotto di lei.

Passò accanto a torri verdi: grattacieli vivi, coperti di radici e foglie che respiravano come polmoni, depurando l’aria. Vide mercati aerei, dove banchi di luce mostravano oggetti che prendevano forma solo se qualcuno li desiderava davvero. Un bambino allungò la mano, e dal nulla comparve un aquilone scintillante, che prese a volare accanto alla piattaforma di trasporto. Il viso felice del bambino le strappò un sorriso.

Sotto di lei scorreva il quartiere vecchio, dove le cupole non arrivavano ancora. Case basse, tetti irregolari, gente che viveva con meno comfort, con sistemi più antichi. Elara sentì una fitta al petto: lì il vento era vero, lì il cielo era meno artificiale. Si chiese come sarebbe stato crescere in quel quartiere, senza Randy che scandiva i cicli, senza pareti che modulavano la luce.

Il trasporto la sollevò ancora, portandola verso le piazze sospese.

Altares la accolse con un brivido di luce, quasi la città fosse viva e avesse atteso proprio lei.

Le cupole che schermavano l’atmosfera si aprivano e chiudevano come diaframmi invisibili, modulando il colore del cielo: un azzurro che non mutava mai, perfetto, privo di ombre. Il vento non arrivava fin lassù, ma ciò che scorreva intorno a Elara era un’eco artificiale, il respiro di turbine lontane che sostituivano le correnti naturali.

La sfera di trasporto si mosse sotto i suoi piedi, trasparente, leggera. Bastava pensare a una direzione e il percorso si tracciava da sé, come un sentiero disegnato dal pensiero. La ragazza si lasciò portare, e per un istante si divertì a cambiare traiettoria: la sfera obbediva docile, piegando a sinistra o sollevandosi più in alto, come un animale invisibile che non conosce stanchezza.

Passò accanto alle torri verdi, grattacieli rivestiti di radici e foglie che pulsavano lentamente, simili a enormi polmoni vegetali. Ogni torre aveva un respiro proprio: le fronde si aprivano e chiudevano, liberando nell’aria scie di polline luminoso che danzavano come lucciole. Dall’alto partivano cascate di acqua vaporizzata che si frantumavano in arcobaleni effimeri, dissolvendosi prima di toccare terra.

Più sotto, i mercati aerei fluttuavano sospesi. Banchi di pura energia mostravano oggetti che cambiavano forma secondo il desiderio di chi li osservava: un anello diventava fiore, un fiore si mutava in piccola scultura, una scultura in gioco elettronico. Elara vide un bambino allungare la mano e un aquilone scintillante si materializzò davanti a lui, prendendo subito il volo lungo i corridoi aerei. Lo rincorse ridendo, mentre la madre cercava invano di richiamarlo.

La ragazza sorrise. In quei mercati c’era sempre qualcosa di irresistibile: bastava fissare un banco troppo a lungo, ed ecco che l’oggetto desiderato si concretizzava, pronto a svuotare i crediti del visitatore. Elara non aveva mai ceduto a quella tentazione: preferiva osservare, immaginare, piuttosto che possedere.

Sotto i mercati scintillanti, il quartiere vecchio si stendeva come un ricordo. Le cupole non lo proteggevano ancora, e il cielo lì era più sporco, con velature grigie che scurivano le case basse. I tetti irregolari, le finestre squadrate, gli intonaci scrostati avevano qualcosa di vivo che mancava nelle superfici lisce delle torri moderne. Elara provò la solita fitta al petto: lì sotto il vento era vero, il sole filtrava senza filtri, la pioggia cadeva senza preavviso. Era un mondo più scomodo, ma forse più sincero.

Un impulso mentale bastò a deviare la sfera. La traiettoria piegò in alto, verso una zona dove le torri si diradavano e lasciavano spazio alle piattaforme sospese: cerchi di materia traslucida che galleggiavano nel vuoto, collegati da ponti sottili e da funi di energia. A vederle dall’alto sembravano laghi levitati, specchi d’acqua imprigionati in cielo.

Gli amici l’aspettavano già. Erano in sei, sparsi sulla piattaforma che riluceva sotto i piedi come acqua solidificata. Intorno, torri altissime gettavano ombre lunghe, e sotto si apriva un abisso blu, una distesa senza fondo che rifletteva bagliori inquietanti.

— Finalmente! — gridò Joran, il più rumoroso del gruppo. Alzò le braccia verso di lei con un gesto teatrale. — Pensavamo che tuo padre ti avesse incatenata ai suoi frammenti polverosi.

— Quasi — rise Elara, scendendo dalla sfera che si dissolse appena i suoi piedi toccarono la piattaforma. — Ma ho trovato la chiave per scappare.

— Una chiave? — scherzò Mira, la più sottile e ironica, con gli occhi neri che parevano fendere la luce. — Se ti sentisse, ti ricorderebbe che le chiavi non esistono più da secoli.

Risero tutti. Una delle ragazze, Leth, fece apparire una serie di sfere luminose che si rincorrevano sopra le loro teste. Le chiamavano “luci da gioco”: bastava pensare un colore o una forma, e le sfere lo adottavano all’istante. Il cielo sopra la piattaforma si accese di fiori incandescenti che si aprivano e svanivano come fuochi d’artificio muti.

Un altro del gruppo, Kael, richiamò piccoli droni a forma di uccelli. Planarono attorno a loro, con ali metalliche sottili che imitavano quelle reali. I canti che emettevano erano melodie spezzate, suoni meccanici eppure dolci, che si intrecciavano con il brusio lontano della città.

Elara si lasciò trascinare: rise, parlò, fece comparire anche lei una piccola sfera di luce, modellandola a forma di cavallo. La fece correre accanto alle altre, e per un istante le parve di sentire davvero il galoppo, l’odore di crini e sudore animale. Ma subito l’immagine svanì, sostituita dal bagliore artificiale. Dentro di sé, tuttavia, non riuscì a scacciare la visione del padre, rimasto solo al tavolo traslucido.

Gli amici si disposero in cerchio. Le voci si abbassarono, come se la piattaforma stessa imponesse un nuovo tono.

— Mio fratello ha già scelto la Corporazione — disse Mira, con un filo d’invidia. — Sarà con gli Aegis. Sai cosa significa? Uniformi, viaggi, addestramento. Una vita diversa.

— Diversa, sì. Ma sempre dentro un recinto — ribatté Joran, scuotendo la testa. — Io piuttosto resto qui. Che se li facciano pure loro i giuramenti.

Elara taceva. Ogni volta che si parlava delle Corporazioni, sentiva un peso allo stomaco. Erano le grandi potenze che reggevano il mondo moderno: ciascuna con i suoi riti, i suoi vincoli, le sue promesse. Alcuni li chiamavano ordini, altri sette moderne. Sceglierne una significava legarsi per la vita.

Lei non era fatta per giuramenti, né per etichette. Non voleva appartenere a nessuno, se non a sé stessa.

— E tu, Elara? — chiese Mira, puntandola con quegli occhi che non ammettevano bugie. — Dove ti vedi tra cinque anni?

La ragazza esitò. Si costrinse a ridere, per non mostrarsi vulnerabile.

— Da nessuna parte.

Gli altri esplosero in battute e risate. Ma la risposta lasciò in lei un’eco più seria. Nessuna parte. Ovunque. Era così che si sentiva.

La piattaforma tremò lievemente sotto i loro piedi, come se respirasse. Un drone-uccello si posò accanto a Elara e inclinò la testa metallica verso di lei. La ragazza allungò una mano: il becco si illuminò per un istante, poi l’animale prese il volo, scomparendo oltre i bordi della piazza sospesa.

Il pomeriggio si annunciava lungo, e ancora non sapevano dove li avrebbe portati. Ma per ora, in quel cerchio di voci, giochi e riflessi, il mondo sembrava lontano, come se fosse rimasto imprigionato dentro le cupole che li sovrastavano.

Elara rise di nuovo, senza riuscire a soffocare del tutto la vertigine che la stringeva al petto.

Il sole artificiale di Antares inclinava già verso un colore più caldo, modulato dalle cupole come un attore che cambia costume. L’azzurro immobile del mattino virava verso un arancio liquido, e le torri proiettavano ombre più dense sulle piattaforme sospese.

— Andiamo — disse Joran, battendo le mani come se potesse svegliare la città stessa. — O restiamo qui a giocare a fare i filosofi?

Gli altri risero, e senza discutere saltarono sulle sfere di trasporto. I cerchi luminosi si aprirono sotto i piedi, pronti a condurli. Elara fu l’ultima a salire, e per un istante rimase immobile, osservando il vuoto sotto la piattaforma: l’abisso blu, con i suoi riflessi tremolanti, le ricordava i sogni che aveva raccontato al padre. Un luogo che non c’era, eppure la chiamava.

Poi strinse i denti e lasciò che la sfera si chiudesse intorno a lei.

Scivolarono lungo i corridoi invisibili che collegavano le torri. Il vento artificiale accarezzava appena le sfere, un sussurro più che una corrente vera. Il primo a parlare fu Kael, il ragazzo dai capelli ramati e dagli occhi che sembravano sempre in cerca di una sfida.

— Oggi il mercato dev’essere pieno — disse, piegando leggermente la traiettoria per farsi affiancare da Elara. — Hanno annunciato nuove illusioni interattive. Pare che tu possa entrare in un ricordo e viverlo.

— Un ricordo tuo? — chiese lei, incuriosita.

— Tuo, di altri, di chiunque abbia accettato di venderlo. Immagina: rivivere la vittoria di una gara, un bacio, un segreto rubato…

Mira scosse la testa, scivolando più avanti sulla sua sfera. — Sempre affamato di esperienze che non ti appartengono. Non ti basta la tua vita, Kael?

— La mia vita è troppo corta per accontentarsi — replicò lui, con un lampo negli occhi. — Se posso viverne dieci, perché no?

Elara li ascoltava, senza intervenire. Non era contraria alle illusioni, ma la spaventava la facilità con cui potevano sostituire la realtà. Pensò a suo padre: lui non avrebbe mai accettato un ricordo artificiale. Avrebbe detto che il passato appartiene solo a chi l’ha vissuto.

Il mercato aereo si aprì davanti a loro come un ventaglio di luci. Decine di piattaforme sospese erano collegate da ponti trasparenti; su ciascuna, banchi di energia mostravano oggetti che cambiavano forma a ogni sguardo. Una folla colorata si muoveva tra le luci, avvolta in tuniche cangianti, maschere decorative, gioielli che mutavano secondo l’umore del portatore.

Appena il gruppo atterrò, un venditore si fece avanti: un uomo alto, con un volto che sembrava di vetro liquido, riflettendo ogni passante come uno specchio.

— Desideri nascosti? — chiese con voce profonda. — Basta pensare, e io li mostro.

Joran rise e pensò a una coppa dorata. Subito, tra le mani del venditore, si formò un calice splendente, ornato di gemme. Ma quando Joran lo prese, la coppa si dissolse, lasciando tra le sue dita solo una polvere luminosa.

— Nulla è mai tuo davvero — spiegò l’uomo-specchio, inchinandosi. — A meno che tu non lo paghi.

— Fregatura! — protestò Joran, mentre gli altri ridevano.

Mira, più silenziosa, si fermò davanti a un banco che mostrava piccoli animali di luce. Li osservò muoversi, quasi fossero vivi: un gatto che saltava, un pesce che nuotava nell’aria, un corvo che gracchiava senza suono. Elara si accostò a lei.

— Ti piacciono?

— Mi ricordano qualcosa che non ho mai avuto — mormorò Mira, con un filo di voce. Poi, scuotendo il capo, tornò a sorridere. — Ma sono solo illusioni.

Si inoltrarono tra i ponti del mercato, scivolando da un banco all’altro. Leth, che era la più curiosa, volle provare i “semi del vento”: piccole sfere che, gettate in aria, esplodevano in raffiche profumate. Una nube di petali invisibili li avvolse, facendo ridere tutti.

Kael invece insistette per guidarli verso il padiglione delle illusioni interattive. Una cupola di vetro vivo li accolse: all’interno, decine di visitatori indossavano caschi sottili e si muovevano come sonnambuli, immersi nei ricordi altrui.

— Guardate quello — disse Kael, indicando un ragazzo che correva con le braccia spalancate. — Sta rivivendo un volo. Non lo vedete? Le sue mani cercano l’aria.

Elara rabbrividì. C’era qualcosa di inquietante in quelle figure che si agitavano nel vuoto, prigioniere di esperienze non loro.

— Io passo — disse. — Preferisco i miei sogni.

— Sogni che non sai spiegare — ribatté Kael, con un sorriso provocatorio.

Elara non rispose. Non avrebbe mai raccontato a loro l’intensità dei suoi sogni di campi, vento e legna bruciata. Non avrebbero capito.

Dopo il mercato, si spostarono verso i giardini verticali. Erano torri immense, completamente rivestite di vegetazione. Piante rampicanti si intrecciavano a fiori di luce, mentre cascate sottili scendevano da terrazze sospese. Il gruppo si arrampicò lungo passerelle trasparenti, ridendo e spingendosi a vicenda.

In cima, trovarono una radura artificiale, una cupola che riproduceva un cielo pieno di nuvole in movimento. Per un istante sembrava davvero di essere all’aperto, sotto un firmamento naturale. Elara si sdraiò sull’erba sintetica: aveva lo stesso profumo dell’erba vera, ma non lasciava macchie né umidità.

— Vi siete mai chiesti cosa c’è fuori? — domandò a un tratto, fissando le nuvole proiettate.

— Fuori da cosa? — chiese Leth.

— Dalle cupole. Oltre le torri, oltre i giardini, oltre il pianeta, oltre la nostra galassia.

Un silenzio calò tra loro. Era una domanda che nessuno amava farsi. Tutti sapevano che oltre le cupole c’erano tempeste, deserti, lande impraticabili. E oltre il nero dell’infinito, vuoto e privo di vita. O almeno, così dicevano i documenti delle Corporazioni.

— Non c’è nulla — disse Joran, scrollando le spalle. — Solo morte.

— O solo quello che ci vogliono far credere — ribatté Mira, con un guizzo negli occhi.

Elara sorrise. Sentiva che Mira, più di chiunque altro, condivideva la sua inquietudine.

Il pomeriggio scivolò via tra giochi e corse lungo le passerelle dei giardini. Kael li sfidò a salire su un ramo sospeso che oscillava nel vuoto; Leth quasi cadde, ma Joran la afferrò per un braccio, e il loro riso nervoso si confuse con il battito accelerato.

Quando il sole artificiale cominciò a calare verso il tramonto, i sei ragazzi si ritrovarono su una piattaforma alta, affacciata sull’intera città. Da lì, Altares si stendeva come un labirinto di torri, cupole e luci. Le linee di trasporto brillavano nell’aria come vene luminose, e la città pulsava come un cuore gigantesco.

Elara rimase senza fiato. Altares era bella, perfetta, eppure dentro di lei cresceva una sensazione di prigionia. Come se tutta quella perfezione fosse una gabbia trasparente.

Gli altri si sedettero in cerchio, come avevano fatto al mattino. Ma stavolta le risate lasciarono spazio a voci più basse, quasi confessioni.

— Mio fratello parte domani per l’addestramento degli Aegis — disse Mira, rompendo il silenzio. — Non lo vedrò per mesi.

— Beato lui — commentò Kael. — Io non vedo l’ora di scegliere. Voglio i viaggi, le battaglie, le prove. Voglio che la mia vita conti per qualcosa.

— Contare non significa appartenere — replicò Joran, scuotendo la testa. — Io non giurerò a nessuno.

Leth abbassò lo sguardo. — Io non so cosa scegliere. Tutto sembra grande, e io mi sento piccola.

Elara restò in silenzio. Non poteva dire loro che anche lei si sentiva fuori posto, incapace di scegliere. Perché nel suo cuore c’era un’unica verità: non voleva nessun recinto. Voleva l’ignoto.

Scese il crepuscolo, e le cupole tinsero il cielo di un viola profondo, quasi notturno. La città si accese di luci dorate, e dai mercati si alzarono cori, musiche, voci intrecciate. Sulle piattaforme sospese comparvero danzatori che muovevano i corpi al ritmo di melodie sintetiche, e droni-lanterna presero a volteggiare come falene.

Il gruppo si lasciò trascinare in quella festa spontanea. Elara danzò con gli altri, ridendo, e per un momento dimenticò il peso del padre e dei suoi frammenti polverosi. Ma quando alzò lo sguardo, vide il cielo viola senza stelle, e il vuoto la trafisse di nuovo.

Non disse nulla. Continuò a danzare, come se bastasse il movimento a scacciare l’inquietudine.

Il viola delle cupole si saturò in un indaco quasi marino. Le piattaforme sospese fecero da anfiteatro: sotto, la capitale di Altares si offriva come una mappa respirante; sopra, il cielo finto rifiutava le stelle, le cancellava con un’ostinazione educata. Elara smise di danzare per prima, come se a un tratto si fosse ricordata di un appuntamento con il silenzio. Gli altri seguirono la sua quiete: il cerchio si richiuse, i corpi ancora vibranti di musica, i volti lucidi di sudore.

Per un minuto non parlarono. C’erano momenti, tra loro, in cui ogni parola sembrava un’inesattezza.

Fu Joran a rompere l’intervallo: batté piano le nocche sul pavimento traslucido, come si bussasse a un lago.

— Facciamo il gioco delle linee — propose. — Oggi si decide chi mente meglio a se stesso.

Mira arricciò le labbra in un sorriso obliquo.

— Perfetto per te: sei un architetto di alibi.

Il “gioco delle linee” lo avevano inventato un anno prima. Ognuno tracciava nell’aria tre segni di luce — tre vite possibili, tre direzioni. Poi gli altri provavano a capire quale linea fosse vera, quale desiderio, quale paura.

Kael si alzò. Con due dita tese configurò il primo segno: una curva ampia che abbracciava l’orizzonte, lasciando una scia chiara.

— Viaggi — disse. — Aegis o Orfeon, non importa: pattugliare, attraversare, toccare le frontiere delle cupole e forse uscire.

Il secondo segno fu più corto, una cuspide.

— Competizioni — sogghignò. — Gli stadi a gravità modulata, le prove di resistenza. Essere visto, contare, vincere.

Il terzo quasi non si vide: una linea sottilissima, verticale, che sembrò vibrare e poi sparire.

— Silenzio — mormorò, e si sedette.

— La prima è il desiderio — decretò Leth, alzando un dito. — La seconda è l’ego. La terza è la tua paura.

Kael fece un inchino teatrale.

— La giudice ha parlato.

Mira prese il posto al centro. Lei non disegnò curve, ma figure spezzate: una spirale fratturata.

— Archivio — disse piano, e l’aria tremò come se la parola avesse un peso. — Non la burocrazia: i frammenti veri, l’oscurità dei corridoi dove gli oggetti ancora hanno odore.

La seconda figura fu un ovale incompleto.

— Cura. Non in senso medico — lo sguardo a Elara —, ma “tenere insieme le cose”. Restaurare, ricucire.

La terza figura non fu una figura, ma un’ombra: uno spazio dove la luce non attecchiva.

— Assenza — concluse. — Perdere qualcuno mentre il resto della città continua a funzionare.

Joran inspirò, come per commentare, poi rinunciò. Non era più un gioco.

— Ti seguirà tuo fratello, negli Aegis — disse invece, e Mira sorrise come si sorride alle diagnosi vere.

— Sì. Ma io non sono lui.

Leth esitò prima di alzarsi. Era la più minuta del gruppo, con mani da suonatrice e occhi che chiedevano permesso anche quando guardavano. Disegnò un cerchio imperfetto.

— Casa — disse, e parve vergognarsene. — Non la nostra. Una casa con tetto basso e pareti che si sporcano.

Un secondo segno: una riga orizzontale, stabile.

— Routine. Orari. Svegliarsi e sapere a cosa serve il giorno.

Il terzo segno a zig-zag tremò.

— Mare — sussurrò. — Anche se qui non c’è. Ho il suono in testa, ma non so da dove viene.

— Quella è una memoria prestata — provò a scherzare Kael. — Qualcuno te l’ha venduta di nascosto.

— Può darsi — ammise Leth. — Ma non la voglio restituire.

Joran si mise al centro con l’aria di chi non deve niente a nessuno. La prima linea fu una retta, spavalda.

— Officina — annunciò. — Non di metallo: di cose utili. Riparare, costruire, sbagliare, rifare.

La seconda, diagonale, tagliava lo spazio.

— Orfeon. Non per i giuramenti, ma per gli accessi. Avere il pass per scendere nel quartiere vecchio e salire dove non ci fanno salire.

La terza fu un arco che si piegò su se stesso fino a diventare gabbia.

— Dipendere — disse, sputando quasi la parola.

— Non hai una linea per l’amore? — domandò Mira, ironica.

— L’amore non si traccia — ribatté lui. — Ti traccia.

Elara non si alzò subito. Guardò le figure che ancora galleggiavano nell’aria. Forse erano solo giochi di luce, eppure a lei parevano incisioni sulla pelle. Quando finalmente si mosse, i movimenti furono lenti, quasi contrari alla sua natura.

Il primo segno fu un’onda.

— Fuori — disse. — Non “oltre” come fuga: fuori per capire quanto del “dentro” è vero.

Il secondo fu una macchia che si allargò e poi si raccolse, come respiro.

— Padre — aggiunse, e la parola spostò lievemente la temperatura del cerchio.

Il terzo segno non si vide: Elara tenne la mano sospesa, lasciando l’aria intatta.

— Nessuna appartenenza — mormorò. — Non giurare. Neppure a me.

Restarono in silenzio abbastanza a lungo da sentire, nel fruscio dei droni lontani, qualcosa che somigliava a una marea.

— Parliamo delle Corporazioni — propose Joran, come se si fossero preparati un esame. — Smettiamola di nominarle come spettri.

Le Corporazioni erano cinque, in quell’epoca di leggi segmentate. I loro simboli comparivano sulle grandi torri, vive insegne lente che non urlavano mai ma non smettevano di guardare.

— Aegis — enumerò Kael, quasi stanando i nomi. — Custodia, pattuglie, frontiere. Il loro giuramento è breve, dicono: “Vedo dove finisce l’ordine.”

— Orfeon — continuò Mira. — Infrastrutture, trasporti, energia. L’architettura invisibile che ci regge. Giurano “continuità”.

— Mneme — sussurrò Leth. — Archivio e memoria. Raccogliere, ordinare, restaurare. Il loro giuramento è lungo, e non si recita: si firma col tempo.

— Helios — disse Joran. — Agro-sintesi, clima, alimentazione. Dicono che la loro fedeltà è al ciclo, non alle persone.

— Lysan — completò Elara, sentendo il nome farsi freddo sulla lingua. — Comunicazione, interfacce, intrattenimento. Vendono voci. Comprano silenzi.

Non era odio, quello che provavano. Era una mistura di riconoscenza e timore. Senza le Corporazioni, Altares e il suo mondo di pianeti diversi non avrebbe respirato. Con le Corporazioni, Altares respirava solo in un modo.

— Mio fratello domani giura con Aegis — riprese Mira, senza teatro. — Mi ha detto: “Non è il recinto, è la strada”.

— E tu gli credi? — chiese Joran.

— Gli credo quando cammina. Quando parla, dipende dai giorni.

Kael si tirò su le maniche come se dovesse mostrare una cicatrice invisibile.

— Io gli credo quando corre — disse. — Perché il corpo non mente. E forse è questo che mi tenta degli Aegis: la fatica che non puoi truccare. Ma ho paura dell’ordine che arriva senza spiegazione. Non dell’ordine in sé: del “perché dopo”. Quello che ti dicono dopo che l’hai già eseguito.

Fece scattare tra pollice e indice una delle luci da gioco, riducendola a una stella puntiforme.

— Voi sapete che cosa voglio, davvero? — continuò, guardando oltre le loro spalle, verso la cupola. — Sentire la pelle della città dove finisce. Mettere la mano contro il vetro e capire se vibra da sola o se vibriamo noi. Se Aegis mi ci porta, ci vado. Ma non voglio diventare l’uomo che torna e dice: “Non chiedete, segreto militare.” Se torno, vi racconto tutto. Anche quello che non si può dire.

Joran rise piano. — È già un reato, questo voto.

— Allora sarò un reo che parla sottovoce — ribatté Kael, e la stella tra le dita gli si spense come per pudore.

Si voltò verso i chioschi in basso, dove le insegne delle Corporazioni pulsavano con la loro calma ostinata.

— Scendiamo — propose. — Non per firmare. Per fare domande difficili a chi è pagato per rispondere facile. Se hanno paura delle domande, non sono la nostra strada. Se non hanno paura, forse possiamo camminarci accanto per un po’.

La musica tacque a strappi, come una stoffa tirata da più mani. Le ultime luci da gioco, sfibrate, risalirono verso il soffitto invisibile delle cupole e vi si dissolsero in un pulviscolo che non aveva il coraggio di diventare buio. Le piattaforme sospese, che poco prima erano state piazze, si ripresero la loro indole di ponti: cerchi di materia tenue in equilibrio sul nulla, con il vento artificiale che li leccava ai bordi per accertarsi che fossero ancora docili.

— È tardi! — decretò Joran, con l’aria di un magistrato stanco. — Ognuno al proprio recinto.

— Al tuo, perché gli altri non hanno serrature — tagliò Mira, e il sorriso obliquo le si spense subito dopo, come a chiedere perdono per la precisione.

Kael catturò un residuo di luce e lo strinse fino a farne un punto. — Domani facciamo la prova con la passerella C-Gamma — propose, più a se stesso che agli altri. — Dicono che a quell’ora si sente il rumore vero dell’aria.

— Il rumore dell’aria è un sogno collettivo — bofonchiò Joran, ma non lo pensava davvero.

Leth, che aveva stretto contro il petto il piccolo cilindro di canti comprato al mercato, parve più minuta del solito. Le mani se lo passavano come si passano i nomi quando non si vogliono perdere. — Lo sentite? — chiese piano. — Anche adesso si sente. Tre note basse, poi quattro… è come se fosse diventato il passo della città.

Nessuno obiettò. C’erano momenti in cui credevano a tutto: al mare che non avevano mai visto, al cielo che le cupole negavano, a case imperfette con pareti che si sporcano. E altri in cui non credevano a niente, neppure al pavimento sotto i piedi.

Elara guardò il bordo della piattaforma. Sotto, l’abisso blu non rifletteva più le torri; teneva la luce come un segreto mal custodito. Aveva nelle orecchie ancora i discorsi del “gioco delle linee”, le figure tracciate nell’aria come cicatrici che non sanguinano: viaggi, assenze, officine, routine, “fuori”, “padre”, il rifiuto di appartenere. Le sembrò che ognuna di quelle linee avesse continuato a crescere senza di loro, come piante lasciate in un vaso.

— Allora? — chiese Joran, più quieto. — Ci vediamo domani?

— Ci vediamo — dissero, e non dissero dove. Ad Altares il “dove” lo decideva la città.

Si abbracciarono con distrazione affettuosa, come chi ha ancora la testa occupata dai propri fantasmi. Kael si allontanò per primo, la sfera di trasporto che gli si apriva sotto i piedi come una promessa. Mira baciò Leth sulla tempia, un gesto antico che nessuna interfaccia aveva saputo sostituire; poi scivolò via lungo un corridoio aereo, più veloce delle sue esitazioni. Joran indugiò il tempo di un respiro davanti a Elara.

— Non far diventare il “fuori” un’idea che ti mangia — le disse. — Le idee non hanno denti, ma fanno male lo stesso.

— E tu non far diventare l’“officina” una gabbia con gli attrezzi in ordine — ribatté lei. — Le gabbie pulite sono le più pericolose.

Sorrisero, e si salutarono senza teatralità. Restò il suono dei passi lontani sulla materia traslucida, un tamburo educato che la città faceva finta di ignorare.

Elara non prese la via breve. Avrebbe potuto pensare “casa”, e la sfera l’avrebbe posata in pochi minuti davanti al portale. Invece pensò “cerchi larghi”, e la traiettoria si disegnò come una spirale: prima le passerelle minori, poi un salto sopra i giardini verticali, infine il labirinto dei mercati che si spegnevano.

Il mercato aereo nel ciclo serale sembrava una festa abbandonata con gentilezza. I banchi di luce si ripiegavano su se stessi come tende intelligenti; gli oggetti desiderabili — gioielli mutaforma, animali che non nascono — si dissolvevano senza spettacolo, quasi avessero vergogna del proprio trucco. Le parole dei venditori, ridotte a filamenti, restavano sospese nei corridoi come moscerini nella canicola: “desiderio”, “esperienza”, “memoria condivisa”. Elara le attraversò senza farle aderire alla pelle.

Sulla sinistra, una cupola secondaria proiettava per i turni della notte un cielo a nuvole lente. Le nuvole non sbagliavano mai passo. Scandivano il tempo come un metronomo troppo gentile per essere sincero. Elara fece scivolare la sfera lungo la cucitura fra quel cielo e il buio dietro: il punto in cui le illusioni saldano e il mondo non fa resistenza.

Passò accanto alle torri verdi. Di giorno respiravano; di sera sospiravano. Le cascate di vapori si ritiravano in filamenti, le foglie ibridate, pigre, piegavano le punte verso il basso come animali sazi. Un drone addetto alla cura delle radici scendeva lungo un cavo come un ragno addormentato: era bello e inquietante nello stesso modo.

Più oltre, i ponti di manutenzione si aprirono su un corridoio di Orfeon. Le infrastrutture lì non si vergognavano di mostrarsi. Cavi a vista, canaline, scalette metalliche: la città confessava la propria anatomia, e nel farlo pareva meno potente, più vera. Sotto un lucernario tecnico, due tecnici in tuta parlavano piano; Elara ne colse solo l’andamento della voce, non le parole. Suonava come “non regge”, “si rifà domani”, “chi ha firmato”, “non dirlo su Lysan”. Era la grammatica minuta che tiene in piedi i mondi.

Sul bordo esterno di quel corridoio, un piccolo totem di Helios segnalava il cambio di ciclo: un rettangolo di luce con dentro numeri che nessuno leggeva più, perché bastava fidarsi. Il clima avrebbe obbedito, la rugiada finta si sarebbe posata sui balconi che ospitavano piante vere, la temperatura avrebbe fatto un gradino e nessuno si sarebbe svegliato per un brivido. La fiducia era la più grande tecnologia di Antares.

La sfera salì, puntò verso una terrazza di soglia. Di notte quelle terrazze diventavano luoghi di confidenze che al giorno mancava il coraggio di dire. In un angolo, un gruppo di studenti provava un coro senza parole: solo vocali. Avevano scelto una scala che pareva riparare qualcosa di invisibile: uuu-aa-eee, e un attimo di silenzio, e ancora uu-aa-eee, come ci fosse una ferita nella città che potesse guarire a suon di vocali.

Elara si fermò ad ascoltare, senza scendere. Il canto le entrò nella schiena. Tre note basse e poi quattro: Leth avrebbe sorriso, avrebbe detto “te l’avevo detto”. Comprese che quel motivo, apparso come per caso in un cilindro di un venditore timido, non era una bizzarria. È così, pensò, che le melodie diventano leggi: prima spuntano come erbacce, poi qualcuno decide che sono un giardino.

Quando lasciò le terrazze, Elara dirottò la sfera verso il quartiere vecchio. Di notte, visto dall’alto, sembrava un braciere spento. Le finestre sparse, poche e non coordinate, facevano luce con pudore; i vicoli disegnavano pance scure e poi colli di bottiglia; alcune facciate non dicevano di cosa fossero fatte, altre ostentavano materiali usciti dai cataloghi da decenni. Lì il tempo non era un nastro, era una raccolta di pezzi spaiati.

Guidò la sfera fino al margine dove le cupole non arrivavano con precisione. Un soffio vero la sfiorò. Non era vento: era aria che non stava al suo posto. Le corse sul collo come un ricordo suo, non della città. Le venne da ridere e da piangere insieme: stupidaggini, si disse, ma era già tardi perché la pelle era più rapida della ragione.

Sotto, in un balcone basso, vide una donna anziana che annaffiava con un orcio. Non un canale, non un tubo attento, non una micro-rugiada programmata: un orcio pesante, sollevato e inclinato, con l’acqua che scappava dove voleva. Le foglie delle piante, tutte vere, traballavano sotto quella generosità maldestra. Elara restò a guardare finché l’anziana non posò il vaso e si asciugò il sudore con un gesto che nessun dispositivo avrebbe saputo imitare. Si sorprese a pensare che era così che si riconosce la realtà: quando spreca.

Una pattuglia di Aegis passò a un livello più alto, lenta, senza sirene. Non erano soldati, non più: erano guardiani della versione della città che la città preferiva raccontare. Il loro passaggio non chiedeva paura, chiedeva collaborazione. “Noi siamo qui perché voi restiate qui”, dicevano i loro percorsi. Elara li guardò senza rancore, come si guarda il mestiere che non è il proprio.

Poco lontano, un pannello di Lysan proiettava una storia a bassa voce: volti che spiegavano come comunicare meglio con se stessi per comunicare meglio col resto. Nessuna menzogna dichiarata, nessuna verità incontrovertibile: solo inviti. A volte gli inviti incatenano più delle leggi, pensò, ma non lo disse a nessuno.

La sfera scese ancora di un poco, poi risalì. Elara non voleva toccare terra: aveva il timore che un contatto diretto, proprio quella sera, potesse attaccarle addosso più realtà di quella che sapeva portare. Restò sospesa sopra il quartiere finché il suo respiro si placò.

Tornò a seguir le arterie più larghe. Un ponte-sonda vibrò sotto di lei: Orfeon stava testando i gradi di flessione dopo il cambio di pressione annunciato nel pomeriggio. La città rispose come rispondono i corpi che non fingono di non sentire: con una fitta rapida e un ritorno al tono.

Dalla terrazza oltre il ponte, una bambina lanciava nell’aria semi del vento: esplodevano in raffiche profumate e poi si dissolvevano, lasciando l’odore ma non la causa. Elara si ritrovò in gola l’eco della risata che aveva fatto con gli amici quando Leth aveva provato gli stessi semi. Tutto accadeva due volte, ad Altares, e la seconda era più educata.

Un venditore di mappe (di quelle finte che aiutano più a sognare che ad arrivare) teneva aperto il suo lenzuolo di linee fino all’ultimo minuto consentito dal permesso. Offriva percorsi che non servivano a niente e che proprio per questo seducevano. Elara rallentò quanto bastava perché lui la notasse, poi accelerò. Non quella notte, non quelle bugie gentili.

Più in alto, sopra un terrazzo che chiamavano la Balena per via della sua curva, una compagnia di ragazzi provava movimenti di gravità modulata: a tratti sembravano di gomma, a tratti di ferro. Una ragazza sbagliò un passo e rimbalzò con troppa grazia: la macchina l’aveva protetta. Elara provò sollievo e fastidio insieme: la protezione, a volte, era un furto.

Prese l’ultima spirale. Davanti a lei, lontana ma non abbastanza, la cupola principale cambiava tinta. Non scendeva un tramonto; si preparava una calibrazione. La città, di sera, faceva finta di imitare il mondo e in quell’imitazione si tradiva un poco, come tutti i bravi attori quando escono un istante dalla parte. Le torri già si accordavano con un color rame, e le linee di trasporto riducevano la propria luminosità come per non ferire gli occhi di chi non voleva ancora dormire.

Il settore residenziale dove viveva Elara si annunciò con un refolo di ordine in più. Non era ricchezza; era precisione. Le superfici non eccedevano, i bordi non cercavano spettacolo: tutto era funzionale senza essere severo. Dalla sacca della tasca, Elara estrasse il cilindro di Leth. Non l’attivò. Lo portò all’orecchio come si fa con i gusci del mare nelle storie che qualcuno le aveva raccontato e che lei non sapeva a chi appartenessero. Sentì — o credette di sentire — il passo della città. Non lo aprì.

Accelerò appena, poi rallentò. Le venne in mente suo padre seduto al tavolo: gomiti sospesi, dita che non sanno stare senza una superficie di luce da sfiorare, gli occhi che scavano nel buio come fossero istoriati. Non lo vedeva e lo vedeva. Il vuoto che separava quella immagine dalla realtà era più corto di un respiro.

Frenò ancora. Non voleva arrivare come si arriva quando si ha torto o fretta. Voleva arrivare. La differenza era minuscola e decisiva.

Passò sotto un arco che non era un arco: era un gesto della materia che si piegava. A stento, lontano, una voce di Randy — non la loro, una generica — comunicava un aggiustamento di flussi di trasporto nel settore adiacente. “Quattro minuti in sospensione consigliata.” Elara sorrise. Aveva imparato a riconoscere la timidezza dei sistemi quando chiedevano gentilezza al posto dell’obbedienza.

L’ingresso alla torre di casa si presentò senza pompe. Era una bocca liscia, senza labbra, che riconosceva l’avvicinarsi dei suoi senza suonare. Elara si fermò a pochi passi. Non ancora. Sul lato, un pannello restituì l’ombra del suo profilo. Si vide come la vedeva la città: altezza, postura, ritmo cardiaco, residuo di polline artificiale sulla pelle, micro-rumore di risate lasciate indietro. Era tutto vero, ed era tutto poca cosa.

A due livelli sopra, un balcone ospitava vasi che nessun algoritmo avrebbe potuto scegliere meglio. Non erano belli: erano amati. Le foglie avevano morsi di insetto, i fusti si piegavano dove la luce finta creava angoli sbagliati. Da una finestra si spandeva l’odore di un brodo che non prometteva perfezione: prometteva sollievo. Elara aspirò quell’odore passando. Non le apparteneva e pure lo riconobbe, come si riconosce una parola in una lingua che non si parla.

Sulla piastra d’accesso il suo nome non era scritto: non si scrivono i nomi in case che ricordano meglio di chi le abita. Eppure in un punto minuscolo del bordo, qualcuno — lei stessa, anni prima? — aveva graffiato un simbolo che non voleva essere simbolo: una linea che piegava, si raddrizzava, piegava. Era il suo modo bambino di dire “ci sono”. Sfiorò quel graffio con un’unghia. Le vennero addosso ricordi di ginocchia sbucciate, di corse con il vento finto che allora chiamava solo vento, di risate che rimbalzavano nei corridoi e tornavano indietro con l’eco di chi non c’era già più. Non chiamò quel nome. Non serviva.

Si staccò dalla piastra e fece due passi verso il belvedere laterale, una mensola di nulla affacciata su quasi tutto. Le torri stavano accendendo la versione serale dei propri volti. Alcune si vestivano d’ambra, altre preferivano un azzurro maleducato; altre ancora rifiutavano il colore come chi rifiuta i complimenti. Le linee di trasporto, meno forti, facevano pensare a vene sotto una pelle sottile.

— Domani — disse piano. Non era una promessa e non era una minaccia. Aveva il tono delle parole che si dicono per guardarne il sapore.

Pensò alle Corporazioni. Aegis che avrebbe voluto la sua corsa, Orfeon che l’avrebbe cullata in mappe, Mneme che l’avrebbe legata alla pazienza, Helios che le avrebbe chiesto disciplina da giardino, Lysan che l’avrebbe abituata a raccontarsi fino a credersi. Pensò al giuramento come a un vestito fatto bene: calza, ti sta, ti protegge — poi non sai più se sei tu a portarlo o lui a portare te. Le si strinse lo stomaco, un poco.

Pensò al padre. Alle mani nodose che non conoscono calli ma ricordano tutto; al suo modo di dire “forse” come se quel forse fosse un piolo su cui appendere il mondo; al sorriso che gli sfugge quando trova una linea nel caos e finge di non accorgersene, per scaramanzia. Pensò alla sua mania — o al suo metodo — e alla voglia di abbracciarlo con rabbia e di spingerlo via con gratitudine. Non decise. Era tardi per decidere e presto per smettere di provarci.

Si accorse che stava tremando appena. Non di freddo: della velocità con cui la giornata aveva spostato i pesi da un piatto all’altro. Aveva riso fino a lacrimare; adesso sentiva che avrebbe potuto piangere senza far rumore. Si appoggiò alla balaustra invisibile del belvedere e lasciò che la città, sotto, dicesse quello che dice sempre: “ti reggo”.

Nell’aria — non sapeva da dove — tornò la sequenza tre note basse, quattro alte. Non era il cilindro di Leth, non era il coro degli studenti; era come se la città avesse deciso di adottarla in sordina. Elara chiuse gli occhi. Si sentì chiamata. Non “da” qualcosa: “verso”. A volte basta il pretesto di una melodia per non sentirsi soli.

Aprì gli occhi prima che la melodia finisse. Si concesse l’ultima esitazione: una lentezza inutile davanti al portale che non si apre ma svanisce. Pensò: se entro adesso, il mondo cambia. Non perché la casa faccia miracoli — le case non fanno miracoli, fanno posto — ma perché dall’altra parte della porta c’è un uomo che non ha imparato a smettere. E questo, a volte, sposta lo zero.

Fece due passi indietro. Due in avanti. Si fermò proprio dove l’aria comincia a sapere di interno: un odore senza polvere, con un fondo di resina che qualcuno, un giorno remoto, aveva deciso sarebbe stato il “profumo della sera”. Le si allentarono le spalle. Alzò la mano come per bussare, e la abbassò. Ad Altares non si bussa: si presenza.

Si voltò un attimo, l’ultimo, verso la città. Vide, o credette di vedere, un puntino nel cielo finto. Lo prese per un errore di trama, una gentile ricompensa per chi guarda troppo. Strizzò gli occhi: scomparve. Sorrise. Gli errori non si lasciano catturare due volte, e proprio per questo insegnano più delle lezioni.

Inspirò. Si rese presente.

E nell’esatto istante in cui la decisione diventò passo, Antares abbassò la mano sulla ruota della sera: il tramonto non scese, venne calibrato.